AU DÉBUT

—

Quels sont tes premiers émois musicaux et/ou graphiques ?

Quels souvenirs en gardes-tu ?

Alex — Mon tout premier émoi phonographique, c’est « Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band» des Beatles que j’écoutais au casque religieusement dès mes 8 ans. Je découvrais plein de choses en même temps : la musique pop, la langue anglaise, le mode de fonctionnement d’un électrophone… La profusion de personnages, de détails sur la pochette, m’a complètement fasciné. J’ai passé des heures à essayer de déchiffrer cette pochette, à essayer de trouver un sens à ces textes et ces images… La richesse visuelle me semblait constituer un écho naturel à celle de la musique. C’était (et demeure) un disque-monde, suggérant une grande variété de paysages, de situations et d’émotions. J’adorais aussi la planche cartonnée avec les accessoires à découper (moustache, galons, badge…) insérée dans la pochette…

Plus tard, j’ai acheté mes premiers disques et ils avaient, eux aussi, tous un univers graphique fort (Depeche Mode et les incroyables photos de Brian Griffin, les travaux de Peter Saville pour Joy Division et New Order, ceux de Vaughan Oliver pour Cocteau Twins, les pochettes des disques des Smiths).

“ Mon tout premier émoi phonographique, c’est « Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band » des Beatles que j’écoutais au casque religieusement dès mes 8 ans.”

Quand on assiste régulièrement à des concerts, on comprend rapidement que l’expérience dépasse largement le musical pour englober tout un tas de paramètres : L’attitude des musiciens, leurs tenues, leurs instruments, leur humeur du jour, celles du public, le cadre, la qualité de la sonorisation, celle des éclairages scéniques, la place qu’on s’est dégoté dans la salle, la compagnie (ou pas) des amis, la qualité et le prix de la bière…

Il me semble qu’il en va de même pour le disque : la pochette fait partie intégrante de l’expérience du disque, au même titre que l’endroit où on l’achète, celui où on l’écoute, les gens à qui on le prête, etc… La particularité, c’est que c’est un paramètre sur lequel les musiciens ont (ou devraient avoir) le contrôle.

Y a t’il des liens entre ta sensibilité graphique et ta passion pour la musique ?

Alex — Oui, c’est évident. Il m’est arrivé plus d’une fois d’acheter un disque sur la foi de sa pochette, et j’ai, à vrai dire, été très rarement déçu.

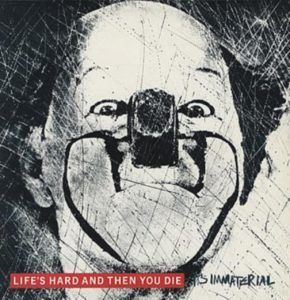

J’ai une anecdote à ce sujet : je me suis offert mon premier CD bien avant d’avoir accès à un lecteur qui m’aurait permis de le lire. Ça en dit long sur mon rapport à l’objet disque. C’était « Life is hard and then you die » du groupe anglais It’s Immaterial. Je l’avais acheté parce que tout m’intriguait dans ce disque : le nom du groupe, le titre de l’album, le design graphique de la pochette avec sa tête de clown énigmatique. Le CD contenait un livret avec les paroles des chansons. J’ai dû écouter le disque pour la première fois plus d’un an après son acquisition mais j’en connaissais déjà quasiment les textes par cœur…Je n’en avais jamais entendu la moindre note auparavant mais je savais que ça me plairait. Ce fut le cas.

” La pochette fait partie intégrante de l’expérience du disque, au même titre que l’endroit où on l’achète, celui où on l’écoute, les gens à qui on le prête, etc… .”

Je suis très sensible au soin et à l’exigence qu’on peut mettre dans la conception comme dans la réception de ces signes. Je peux être rebuté avec la même intensité par un crénage mal réglé que par un son de caisse claire disgracieux. A l’inverse, une belle typo utilisée avec finesse peut me donner envie à elle seule de feuilleter un bouquin ou écouter un disque. A ce titre, le boulot de Reid Miles, notamment pour les disques du label Blue Note, constitue pour moi une sorte de mètre-étalon de l’élégance.

J’ai cru comprendre que tu avais un intérêt particulier pour la typographie…

Alex — Je n’ai pas de culture graphique académique ou de compétences avérées en graphisme mais j’ai développé une fascination croissante pour la typographie. Je passe des plombes sur des sites comme Fontsinuse. J’ai même composé et enregistré (avec mon ami Stu Kidd) une chanson qui s’appelle « Bodoni » pour mon projet musical Pauvre Glenda ; une chanson d’amour à propos de typographie et de calligraphie ! J’ai réalisé que la pop music et la typographie avaient énormément en commun en ce sens que l’une et l’autre sont partout dans nos quotidiens, qu’on peut difficilement y échapper et qu’ils ont tous deux un impact plus ou moins subliminal mais très important dans le paysage émotionnel et esthétique de chacun.

GRAPHISME ET MUSIQUE

—

Que penses-tu du « retour » en force du vinyle face à la dématérialisation de la musique et de sa distribution ?

Alex — J’ai grandi en achetant du vinyle. J’ai donc une tendresse un peu irrationnelle pour ce format, où le support graphique occupait matériellement une place importante. Mais je n’aime pas du tout l’idée que le disque soit un produit de luxe. Je n’aime ces objets que dans la mesure où ils demeurent accessibles. Je suis très attaché à l’idée que la pop permet d’enchanter ou réenchanter le quotidien du plus grand nombre et que le design (graphique ou autre) puisse jouer le même rôle. Je ne suis donc pas friand des coffrets collector qui coûtent un bras, des éditions limitées qui cultivent l’idée du luxe et de la démonstration de richesse. C’est un truc qui me met mal à l’aise. Du coup, les vinyles qui coûtent deux ou trois fois le prix du CD, c’est sans moi. Pour moi, le plus intéressant, c’est justement de parvenir à faire de belles choses avec une certaine économie de moyens. De nombreux éditeurs de bouquins et labels de disque font ça très bien.

ARTWORK

—

En tant que « discophage » et que musicien, quelle importance accordes-tu à une pochette de disque ?

Doit-elle être une véritable réflexion sur la mise en images de la musique où une démarche purement artistique et/ou graphique ?

Alex — C’est une question passionnante. J’ai peur de la redondance. J’ai tendance à craindre qu’en cherchant à mettre en image la musique, on prive l’auditeur d’une part de liberté imaginative. J’ai tendance à penser que l’idéal est que la pochette propose un contenu artistique additionnel, singulier et séduisant, qui dise quelque chose de la musique sans la dévoiler complètement, sans en restreindre la portée. Aussi, je pense que graphistes et musiciens doivent avoir une bonne connaissance de leurs travaux respectifs et une vraie complicité si on veut que le résultat soit réussi et ait du sens.

J’ai tendance à penser que l’idéal est que la pochette propose un contenu artistique additionnel, singulier et séduisant, qui dise quelque chose de la musique sans la dévoiler complètement…“

Un musicien, un groupe ou un label doivent-il avoir un univers visuel et graphique qui leur est propre ?

Alex — Je ne crois pas que ça doive constituer une règle. Parmi les groupes que j’aime, il y en a qui ont opté pour une continuité graphique inflexible (je pense à Talk Talk, à Passion Fodder ou à Penguin Café Orchestra, pour n’en citer que trois) et d’autres où les pochettes se sont succédées sans se ressembler, mais en maintenant un niveau d’exigence singulier sur la question graphique (New Order, par exemple, où le seul fil rouge, finalement, c’est que la pochette va être « arty » d’une façon ou d’une autre). D’autres groupes voient l’univers graphique de leurs disques évoluer davantage que leur style musical.

Tant que le design graphique et la musique se répondent, je crois que tout doit être permis. A l’échelle d’un label, c’est tentant, comme ça a pu être fait avec Blue Note, ou plus récemment avec Sacred Bones et sa charte graphique en frontal, d’apposer une sorte de « sceau » graphique, parce que ça valorise la cohérence du label et que ça favorise l’esprit de collection, dont certains fans de musique sont friands. Mais ça à tendance à écraser un peu la personnalité artistique des groupes, je trouve….

” Tant que le design graphique et la musique se répondent, je crois que tout doit être permis.“

HALL OF FAME

—

Quels sont les productions actuelles qui attirent ton attention en terme de graphisme ?

Alex — Je suis de près les travaux de Rémy Poncet (a.k.a. Chevalrex), que ce soit pour son propre label ou d’autres. Egalement les travaux de Pascal Blua (je ne crois pas trop au hasard des rencontres… et je le devine partant pour fonder avec moi une Amicale du Bodoni !),

J’ai aussi beaucoup aimé les visuels très sobres qu’a produits Jo Anatole pour les récentes productions de Rémi Parson. J’adore aussi le label Catapulte Records et ses superbes pochettes exotiques et colorées. C’est marrant parce qu’en faisant le point pour répondre à cette question, je me suis rendu compte de l’incroyablement faible nombre de belles pochettes qui sont produites chaque année, au regard de la quantité de disques qui sortent…

Ton Top 5 des plus belles pochettes ?

Eric DOLPHY – Out To Lunch (Blue Note / Design de Reid Miles)

Un exemple parmi des centaines du genie de Reid Miles. Cette pochette est un point cardinal pour moi.

SPARKS – Propaganda

Faire le choix du portrait photographique d’un groupe pour la pochette d’un disque s’avère souvent l’une des idées les plus convenues et les moins stimulantes qui soit. Sauf si le groupe est aussi puissant visuellement que Sparks et qu’il s’amuse à se mettre en scène dans des situations improbables.

THE STYLE COUNCIL – Our Favourite Shop

A dire vrai, je ne suis pas fan de toutes les chansons de ce disque mais j’adore sa pochette, qui propose un inventaire incroyablement excitant des objets préférés du duo. Ça préfigure bien la série des « Essentiels » de ce site ! Des années avant Pinterest, et d’une façon aussi élégante qu’astucieuse, le Style Council proposait sur cette pochette un « moodboard » qui ressemble aussi au départ d’un jeu de pistes… Avec la photo en bichromie alliée à une typo efficace, on n’est pas loin non plus de l’esprit des pochettes des Smiths, auquel je suis viscéralement attaché…

HAROLD BUDD & COCTEAU TWINS – The Moon and the melodies (4AD)

Sans doute pas le meilleur disque de ses protagonistes, mais la pochette est splendide. Je n’ai toujours pas compris ce que représentait l’image (sans doute la vue au microscope d’un textile ?) mais c’est justement cette abstraction et ce mystère qui rendent ce visuel intemporel.

WILCO – A Ghost Is Born (Design par Peter Buchanan-Smith)

Comme un pendant symétrique au fourmillement de « Sgt Peppers » ou de « Our Favourite Shop », il y a la splendide épure de quelques pochettes qui ont fait le choix du minimalisme. Celle-ci m’a particulièrement marqué. Pas juste la « front cover » mais aussi tout le reste du design, évidemment (les photos du nid, de la coquille ouverte, etc.).

Alex Mélis

Février 2022

—

Plus d’informations sur Pauvre Glenda :

objetdisque.bandcamp.com/album/pauvre-glenda

facebook.com/pauvreglenda